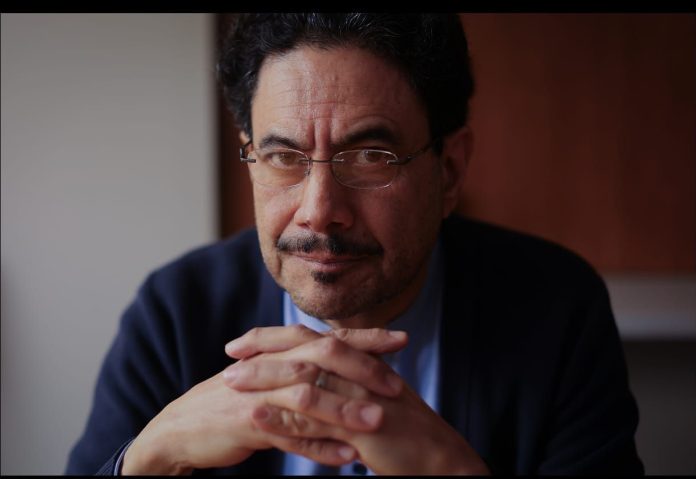

Formado en filosofía y movido por la memoria de las víctimas, Iván Cepeda asume la política como un deber moral más que como una ambición personal

Por Carlos Andrés Muñoz

Los aplausos y las críticas que despierta Iván Cepeda provienen de una vieja tensión: la del filósofo frente al poder. Formado en Filosofía en la Universidad de Sofía (Bulgaria), Cepeda encarna un dilema que Platón formuló hace más de dos milenios en La República, y que hoy podríamos resumir así: ¿puede un pensador gobernar sin traicionar su vocación? En su respuesta, el filósofo griego imaginó un gobernante distinto, un “filósofo rey” que busca el poder no por ambición, sino por deber.

En la política electoral colombiana, la filosofía rara vez ha tenido lugar. Aquí la palabra suele preferir la retórica antes que la reflexión, y el carisma pesa más que la virtud. Sin embargo, Cepeda parece desafiar esa lógica: su trayectoria ha estado menos guiada por el deseo de poder que por la búsqueda de la verdad; menos por el cálculo electoral que por la ética de la memoria.

Platón sugería que el verdadero filósofo gobierna a pesar de sí mismo: porque el deber con su comunidad lo llama, no porque el poder lo seduzca. Esa paradoja parece acompañar hoy a Cepeda. Él mismo ha expresado que asume su candidatura no como una ambición personal, sino como una responsabilidad frente a quienes primero lo impulsaron: las asociaciones de víctimas, en especial las madres de los mal llamados “falsos positivos” y las buscadoras de La Escombrera, en Medellín.

En su caso, la política no se presenta como una carrera hacia el poder, sino como una extensión del deber moral. No es un hombre de estridencias ni de marketing político; su presencia pública conserva algo de sobriedad y silencio reflexivo. Quizá por eso, al escucharlo, uno no siente estar frente a un candidato, sino ante alguien que piensa a Colombia desde la experiencia viva de la memoria de las víctimas.

Hace unas semanas lo visité en su casa en Bogotá. En su oikos —esa palabra griega que nombra el lugar donde comienza la vida ética y política— conversamos rodeados de libros. Su biblioteca parecía un ágora interior: un espacio donde las ideas respiran. Cepeda no habla de sí mismo, sino a través de otros; dialoga con Arendt, Foucault, Nussbaum, Gandhi, el papa Francisco o Sócrates, con una naturalidad que no suena a erudición, sino a una forma de vivir el pensamiento. Aquella escena íntima me reveló algo: su política no surge de la coyuntura, sino de una biografía intelectual y moral.

No es casual que en el auditorio León de Greiff, en la Universidad Nacional, haya pronunciado un discurso sobre una “revolución ética”, estructurado en torno al concepto de la banalidad del mal de Hannah Arendt: la idea de que los peores males no surgen del odio, sino de la indiferencia, la obediencia ciega y la naturalización de lo atroz. Cepeda llama a combatir precisamente eso: la pasividad ante la injusticia.

Tampoco es casual que, al hablar de pobreza extrema, invoque el término aporofobia, acuñado por Adela Cortina, para designar el rechazo hacia los pobres. Sus discursos no son panfletos: son ejercicios de filosofía aplicada a la política. Su diálogo con los ciudadanos tiene ecos socráticos: preguntas que invitan a pensar más que a repetir consignas.

En medio de los estantes de su biblioteca, entre las obras de Arendt y Foucault, hay un pequeño busto de Maquiavelo. Tal vez ese gesto material sintetiza la tensión del filósofo que decide gobernar. Si Platón soñaba con la pureza del sabio que se sacrifica por la justicia, Maquiavelo le recordó al mundo que gobernar también exige eficacia, cálculo, la fría racionalidad del poder para mantener la comunión con el pueblo. Cepeda parece habitar ese intersticio: el del idealista que sabe que la virtud sin estrategia se extingue en los pasillos del poder, pero también que la estrategia sin virtud degrada la política en simple administración del miedo.

Más cerca de nuestro tiempo, Cepeda ha leído y reflexionado durante décadas sobre Michel Foucault. En particular, ha explorado la noción de parresía: el coraje de decir la verdad frente al poder, incluso cuando ello implica riesgo personal. Esa idea parece atravesar su biografía política. Su defensa de la verdad judicial, en medio de amenazas y persecución, no ha sido un gesto retórico, sino una práctica de coraje. Su parresía —a diferencia de la grandilocuencia política tan común— es serena, metódica, casi pedagógica: una verdad dicha, sin cálculo, pero con conciencia.

Esa manera de hacer política recuerda inevitablemente a Carlos Gaviria Díaz, otro jurista y apasionado por la filosofía que también creyó que la política podía tener decencia. Como Gaviria, Cepeda proyecta una izquierda que no necesita gritar para ser firme ni dividir para ser crítica. Ambos representan un tipo de liderazgo sereno, que se gana el respeto más por su coherencia que por su volumen. Gaviria no llegó a la presidencia, pero cambió el modo en que muchos entendimos la ética pública. Cepeda, con su historia personal, con su voz pausada y su defensa de la verdad en los tribunales, parece continuar esa herencia.

Su campaña, llamada El poder de la verdad, ha sido coherente con esa tradición. En Pasto, tierra que resistió incluso en los tiempos del unanimismo uribista; en Cali, corazón del estallido social; en el León de Greiff, en Londres ante exiliados que aún buscan justicia; y más recientemente en la Costa Atlántica, sus discursos han mantenido una constante: devolverle profundidad a la palabra política.

No es un camino fácil. En tiempos de “política-espectáculo”, donde el clic sustituye al argumento, Cepeda insiste en hablar de temas que no generan titulares virales, pero sí conciencia. Lo he visto corregir a periodistas por convertir los debates del país en triviales, por preferir la métrica a la verdad. Ese gesto, tan poco rentable en política, es justamente lo que lo distingue.

El mito del filósofo rey no describe un modelo de gobierno, sino una tensión ética: la del pensamiento frente al poder. Cepeda representa esa tensión en carne viva. En una época en que la política se mide por métricas, él parece medirla por principios. Su candidatura no es solo una apuesta electoral, sino una invitación filosófica: pensar antes de actuar, escuchar antes de imponer, servir antes que mandar. En esa medida, más que un político, Cepeda encarna una forma de resistencia intelectual.

Como enseñó Arquímedes, “dadme un punto de apoyo y moveré el mundo”. Quizá ese punto de apoyo sea hoy —de nuevo— la palabra justa, el pensamiento libre y la verdad como horizonte de lo público. Un volver a las bases que plantó Carlos Gaviria en su momento.