El reciente anuncio de Juan Carlos Florián como ministro de Igualdad, autodenominándose “ministra”, ha desencadenado una discusión profunda sobre qué se borra —o se distorsiona— cuando un hombre asume un título históricamente conquistado por mujeres.

Desde la perspectiva feminista, los nombres no son simples etiquetas: son territorios de poder. Durante siglos, las mujeres fueron excluidas de la política, silenciadas legal, institucional y culturalmente; el título “ministra” llegó a representar no solo un cargo, sino un derecho arrancado con lucha, visibilidad y una larga trayectoria de mujeres en parlamentos, universidades, juzgados y liderazgos comunitarios.

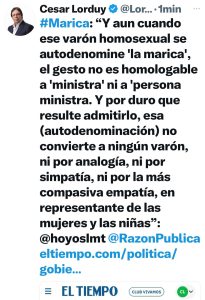

Decir “ministra” cuando quien ocupa el cargo no es mujer —aunque se resguarden identidades diversas y se celebre la inclusión— no es un gesto leve. Para algunas mujeres y académicas, constituye una usurpación simbólica: vacía ese derecho conquistado de su sentido político, lo desvanece en un acto performativo sin conexión con la memoria de quienes resistieron para hacer visible lo invisible.

El feminismo ha advertido que los términos importan. No porque sean solo palabras, sino porque cada término que se ha logrado institucionalizar —como “ministra”— representa años de luchas, renuncias, desigualdades impuestas y demandas por reconocimiento. Usas el término sin ser mujer significa apropiarse de una historia a la que no todos tuvieron acceso, borrando las raíces y el dolor que hicieron posible que hoy exista.

El asunto no es solo semántico o estético; es político. No se trata de juzgar identidades personales ni minimizar ninguna experiencia. El punto es que en democracia, los sujetos políticos —los que tienen voz pública, representación, proyectos— son definidos por construcciones sociales, históricas y políticas que no pueden ser ignoradas sin desdibujar los derechos de quienes han sido sistemáticamente negados.

Este debate ensancha algo más que una pregunta sobre un pronombre: abre la reflexión sobre cómo las instituciones gobiernan la visibilidad, cómo se reconocen las diferencias y cómo se protege lo conquistado sin diluirlo en mandatos simbólicos que pueden reproducir exclusión bajo apariencia de inclusión.