José Gabriel Coley – PepeComenta

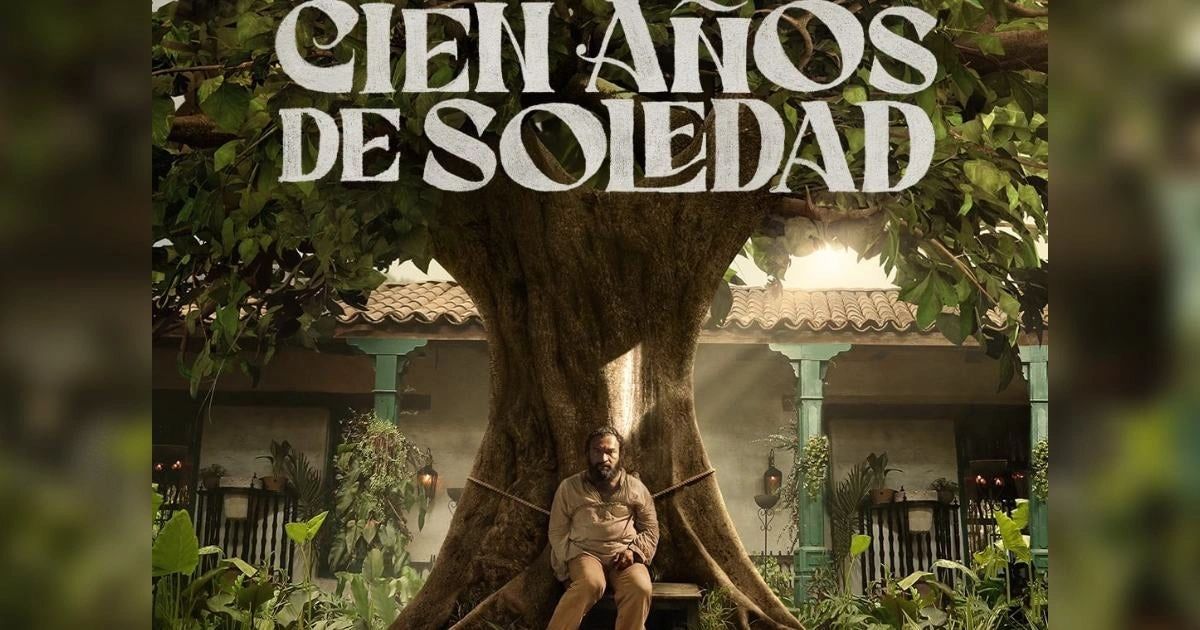

Muerte, soledad y destino son tres categorías metafísicas que transitan a todo lo largo de la obra literaria de Gabo y que son analizadas aquí en homenaje al quincuagésimo octavo aniversario de la primera edición de Cien Años de Soledad, su novela cumbre

El problema de la muerte

Por: José Gabriel Coley. Filósofo Uniatlántico

“Los sistemas filosóficos no son toda la filosofía sistemática. Las ideas filosóficas revisten formas poéticas, históricas, políticas, religiosas, que no se formularon en enunciados rigurosamente sistemáticos” (Antonio Caso).

Albert Camus, en El mito de Sisifo, nos dice: «Juzgar que la vida vale o no vale la pena de que se viva es responder a la pregunta fundamental de la filosofía’‘. Toda auténtica literatura también se plantea este interrogante exclusivamente humano: el problema metafísico de la muerte. El hombre es Ser para la salvación o es Ser para la muerte. Salvación o frustración, he allí los dos términos del dilema: la muerte como con secuencia de haber vivido o la vida hecha para la existencia de la muerte.

El problema de la muerte es reiterativo en García Márquez, obsesivo, quizás porque remite al problema del sentido de la vida. Al qué hacer mientras estamos vivos, a la justificación de vivir o la continuidad de la vida después del final. La desintegración o una nueva vida; la prolongación de la existencia o la nada; la vida como ofrenda metavital o la impotencia ante el fin; en todo caso, la angustia, el desespero y el miedo a lo desconocido.

El hombre es el único ser consciente de su finitud. Se sabe destinado a morir y ese “desamparo ontológico” lo lleva a plantearse metafísicamente la continuidad de su existencia.

Para los griegos, los muertos seguían ‘viviendo’ en la muerte. La muerte divinizaba a los humanos. Había que rendirles culto. Eran seres sagrados. Posteriormente, los cristianos empezaron a considerar la vida como un fenómeno transicional para alcanzar la verdadera vida, la vida eterna, sin muerte. Estas dos visiones se fundieron culturalmente con el Imperio Romano y de éste hasta nosotros. Por ello, somos deudores tanto de Atenas como de Jerusalén; unas veces nos sale el griego otras el semita.

En América Latina, como prolongación de Occidente desde el siglo XVI, esta visión hubo de sincretizarse con elementos culturales indígenas y africanos. Así, la imaginación del pueblo latinoamericano también proyectó la vida después de la muerte. Se cree en el cielo y en el Dios cristianos, pero se le rinde culto a los muertos, a lo griego.

Observemos que, en nuestras creencias populares, los muertos siguen ‘viviendo’ en otra vida especial, intervienen en los asuntos de los vivos, sienten nostalgia por su vida anterior, siguen con sus vicios, amando, sufriendo, envejeciendo, hacen apariciones, etc…

La existencia en común con la persona muerta no queda rota con el acto de morir. Su presencia se siente, se ve, se palpa de manera alucinada como una forma de lucha contra el olvido. Así, el fantasma de José Arcadio Buendía se pone triste al saber que su hijo, el coronel Aureliano, está próximo a morir; Úrsula habla permanentemente con su difunto esposo; Amaranta le lleva carta a los muertos; el espectro de la Mamá Grande se le aparece a Rebeca Montiel; y Bendición Alvarado a su hijo, el Patriarca; Agustín (el hijo del Coronel) habla de gallos de pelea en el otro mundo; Úrsula le dice al cadáver de Gerineldo Márquez que le salude a sus muertos, etc.

Las reflexiones sobre el sentido de la vida frente a la muerte, además, se pueden apreciar claramente en los momentos finales del coronel Aureliano Buendía, y también en el corifeo que asiste a la muerte del Patriarca. Los de Úrsula no son menos importantes, igual que los de Aureliano Babilonia. En ellos se nota la frustración, la vida sin amor, la no realización plena, como afirmando que el hombre es y será siempre un ser en camino, inacabado, incompleto.

Esa sensación de impotencia que se percibe en general frente a la muerte, hace que se piense que ninguna vida, ni las más dilatadas, alcanza para la realización total del hombre; que el hombre tendrá, a cualquier edad, una serie infinita de posibilidades de ser que le impedirán una completa satisfacción. Las metas que vamos logrando, serán todas las veces parciales y la única meta real y absoluta es la muerte.

El problema entonces es aceptar la muerte, cancelar esa sed insaciable de vivir y convenir que la vida hay que vivirla mientras dure tratando de amar y ser feliz. El objetivo de la vida es la vida para el amor y la felicidad, superando nuestras condiciones de existencia, buscando la manera de prolongarla, pero con dignidad, hasta cuando sea posible. Nuestra descendencia será la gratificación biológica de proyectamos vivos, como especie; no como individuos ónticamente definidos y limitados en el tiempo.

Pero la felicidad no depende solamente de la elección subjetiva de nuestras posibilidades a realizar, sino que está condicionada también por la realidad exterior que, en general, es la determinante para acentuar más la frustración y el desencanto. En el superar, cambiando, las condiciones impuestas por esa realidad exterior y en la correcta elección de las posibilidades permanentes que la vida ofrece a los hombres, estaría la clave de la felicidad terrenal, aquí y ahora.