Por JESÚS GONZÁLEZ BOLAÑOS

Colombia vive atrapada en un estado de estrés colectivo provocado por violencias persistentes y multifacéticas. Cada día somos testigos de hechos agresivos que estremecen la vida cotidiana en enclaves que involucran campos y ciudades. Pero más allá de la rutina de homicidios, -el indicador más difundido-, lo que está en juego es un entramado criminal más amplio: delitos derivados de economías ilegales, redes de extorsión, mafias sicariales especializadas, secuestros en ascenso y desplazamientos forzados que siguen lacerando a las comunidades. Este tipo de violencia afecta profundamente las condiciones materiales y emocionales de vida de millones de personas.

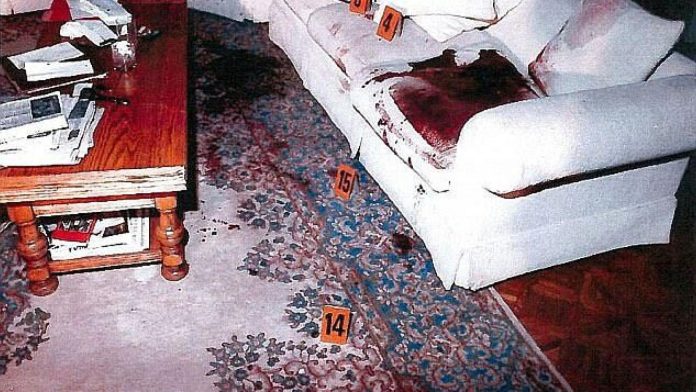

La más reciente noticia criminal que nos golpea como sociedad es el caso del secuestro de un niño preadolescente en Jamundí, Valle del Cauca, inicialmente presentado como un hecho extorsivo.

Sin embargo, las informaciones recientes apuntan ahora a un ajuste de cuentas entre mafias, un episodio más en la lógica de venganzas y cobros violentos entre grupos criminales. Este hecho no se limita a un caso aislado: revela una red mucho más amplia que involucra intereses mafiosos que atraviesan todo el Valle del Cauca y se proyectan hacia redes internacionales. La noticia no llega sola: se enmarca en un contexto donde, según cifras recientes de Naciones Unidas, la producción y circulación de drogas ilícitas ha crecido, y donde las violencias asociadas se reciclan, renovando guerras pasadas y reactualizando botines históricos de las mafias.

El narcotráfico y las mafias en Colombia no son fenómenos recientes ni aislados. Tienen una genealogía profunda, una saga intergeneracional que ha moldeado prácticas, códigos y estilos de vida en diversos enclaves del país. Hoy asistimos a una peligrosa confluencia: por lo menos tres generaciones de mafias —desde los viejos capos reciclados hasta los emergentes violentos— se enfrentan en diversos escenarios por el control de antiguas fortunas acumuladas, territorios, rutas y mercados. Esta lucha no solo se libra con fusiles, sino con dinero, alianzas políticas, vínculos con redes empresariales y corrupción de instituciones. Se ha ampliado incluso a escenarios transnacionales, extendiéndose a lo largo de América Latina, lo que evidencia la magnitud del problema y el tipo de desafío que enfrentamos.

El Estado y la sociedad colombiana tienen ante sí el mayor reto de las últimas décadas: enfrentar un fenómeno criminal en expansión, que combina violencia armada, captura institucional, penetración territorial y poder económico. Las instituciones democráticas —no cualquier actor— tienen la obligación y la responsabilidad histórica de proteger la vida y la dignidad de la población. Pero la pregunta es urgente y dolorosa: ¿están realmente cumpliendo con este mandato? Sabemos que el país ya ha vivido oleadas violentas similares; sin embargo, lo que hoy se configura es una guerra renovada, con viejas castas mafiosas enfrentadas a nuevos actores en disputas sangrientas. No se trata solo de criminales armados. Detrás de estas tragedias se esconden redes legales y paraestatales, formas de encubrimiento empresarial, intereses inmobiliarios y políticos, que permiten y alimentan este ciclo de violencia.

Es inevitable entonces preguntar: ¿Dónde está la política criminal del Estado frente a esta realidad? ¿Qué se está haciendo para golpear las finanzas de estas organizaciones, intervenir sus redes logísticas y desmantelar las alianzas entre lo legal y lo ilegal? ¿Qué acciones concretas se están tomando para frenar el desangre nacional que ya no da tregua? Lastimosamente, hasta ahora, no hay respuestas contundentes y frente a esta ausencia, la ciudadanía sigue preguntando, con razón y con temor: ¿quién responde?