Por: José Manuel Villarreal Gravini

La huelga de los trabajadores de la United Fruit Company en 1928, narrada en Cien años de soledad, refleja la explotación laboral, la desigualdad económica y la complicidad del gobierno con las corporaciones extranjeras. La masacre de las bananeras simboliza la injusticia y el capitalismo extractivo, donde los derechos humanos son sacrificados por el lucro.

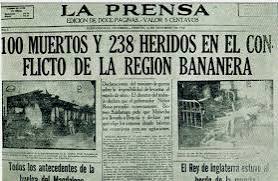

Los días 5 y 6 de diciembre, al conmemorar un año más de la masacre de las bananeras (1928), no solo recordamos los eventos trágicos que marcaron la historia de Colombia, sino también la lección económica que nos deja esta barbarie. A través de las páginas de Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, se nos presenta un relato literario que no solo describe los horrores de un acontecimiento histórico, sino que también refleja una profunda crítica a las estructuras económicas que, lejos de desaparecer, siguen presentes, aunque de maneras más sutiles. Para algunos, el reconocimiento de esta tragedia es incómodo, especialmente para aquellos que intentan negar lo innegable. Aunque algunos intenten borrar o minimizar este episodio, las evidencias y los testimonios lo mantienen vivo en la memoria colectiva.

En ese capítulo de la obra de García Márquez, se describe el levantamiento de los trabajadores de la United Fruit Company (hoy conocida como Chiquita), una huelga que exigía mejores condiciones laborales en las plantaciones de banano en la región caribeña colombiana. La respuesta del gobierno, aliado con los intereses de la multinacional, fue brutal: miles de trabajadores fueron asesinados sin misericordia. A través de este hecho, el autor no solo narra un episodio trágico, sino que refleja la relación entre poder económico, explotación laboral y la represión estatal.

Desde una perspectiva económica, este capítulo revela los mecanismos de explotación laboral y desigualdad económica en un contexto donde las grandes corporaciones extranjeras no solo controlan los recursos naturales, sino que también someten a los trabajadores a condiciones miserables. La concentración de riqueza en unas pocas manos es evidente: los obreros, que son el motor de la producción, viven en condiciones de extrema pobreza, mientras que los dueños de las plantaciones acumulaban enormes ganancias. En términos económicos, esto ilustra una profunda desigualdad en la distribución de la riqueza, donde el bienestar de la mayoría se ve eclipsado por los intereses de unos pocos.

Este fenómeno se presenta como una manifestación clara del capitalismo extractivo, donde el trabajo es visto como una mera mercancía, intercambiable y desechable, lo que convierte a los trabajadores en recursos deshumanizados. En este sistema, el valor de la vida humana se pierde frente al afán de lucro, y los derechos laborales son ignorados. Este modelo económico sigue siendo aplicable en diversas formas en el mundo contemporáneo, lo que convierte el análisis de la masacre en una reflexión no solo sobre el pasado, sino también sobre las estructuras económicas actuales.

Por otro lado, el capítulo también expone cómo el gobierno colombiano, en lugar de proteger a los trabajadores, se alineó con los intereses de la empresa multinacional. Esto representa lo que en economía se conoce como externalidades negativas, es decir, el daño social causado por la explotación laboral no es asumido por la empresa, sino por la población local. El gobierno, al actuar en defensa de estos intereses privados, contribuyó a una represión violenta, la cual eliminó cualquier intento de cambio que amenazara el poder establecido.

La masacre de las bananeras es también un claro ejemplo de concentración de poder y recursos. La empresa United Fruit y sus aliados políticos y económicos lograron controlar vastos territorios y recursos, sin ninguna competencia real, lo que propicia un monopolio que explota sin restricciones a la población local. Esta concentración de poder en manos de unos pocos perpetúa la desigualdad social y económica en el país.

Por último, la violencia brutal con la que se responde a la disidencia en este capítulo resalta la violencia estructural que ocurre cuando las clases dominantes se sienten amenazadas. La represión violenta ante la demanda de mejores condiciones laborales refleja cómo las estructuras económicas dominantes pueden mantenerse a través de la coacción, eliminando cualquier intento de cambio que cuestione el orden establecido.

A pesar de los intentos de algunos negacionistas por minimizar o borrar este episodio, la Historia siempre se impone. Las pruebas, los testimonios y las evidencias de la masacre son irrefutables, y el relato literario de García Márquez nos recuerda la importancia de no olvidar estos eventos para evitar que se repitan. La literatura, al igual que la Historia, tiene el poder de desenterrar las verdades que algunos desean ocultar, y al hacerlo, nos invita a reflexionar sobre las estructuras que siguen perpetuando la explotación y la desigualdad en el presente.

Hoy, al recordar esta masacre, también debemos reflexionar sobre el futuro. La memoria histórica, lejos de ser una carga, debe ser una herramienta para el cambio, para construir una sociedad más justa, donde los derechos de los trabajadores sean protegidos y la concentración de poder no esté por encima de la dignidad humana.