La violencia sistemática en Antioquia la posiciona como el departamento más golpeado por el conflicto armado en Colombia, un doloroso legado que desafía la memoria histórica.

Por: Redacción Web.

Diario La Libertad.

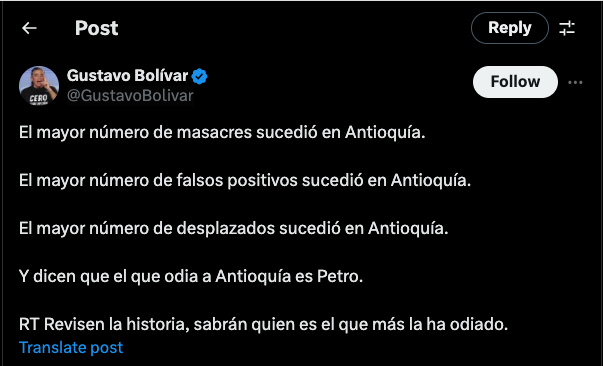

Antioquia ha sido el escenario más impactado por los hechos de violencia derivados del conflicto armado en Colombia. Según datos históricos y recientes declaraciones, el departamento no solo lidera en cifras de masacres, sino también en registros de falsos positivos y desplazamientos forzados. Tal como lo afirmó el escritor y político Gustavo Bolívar en su cuenta de X: «El mayor número de masacres sucedió en Antioquía. El mayor número de falsos positivos sucedió en Antioquía. El mayor número de desplazados sucedió en Antioquía». Estas palabras invitan a una profunda reflexión sobre las dinámicas de poder y las víctimas del conflicto.

Un mapa del horror

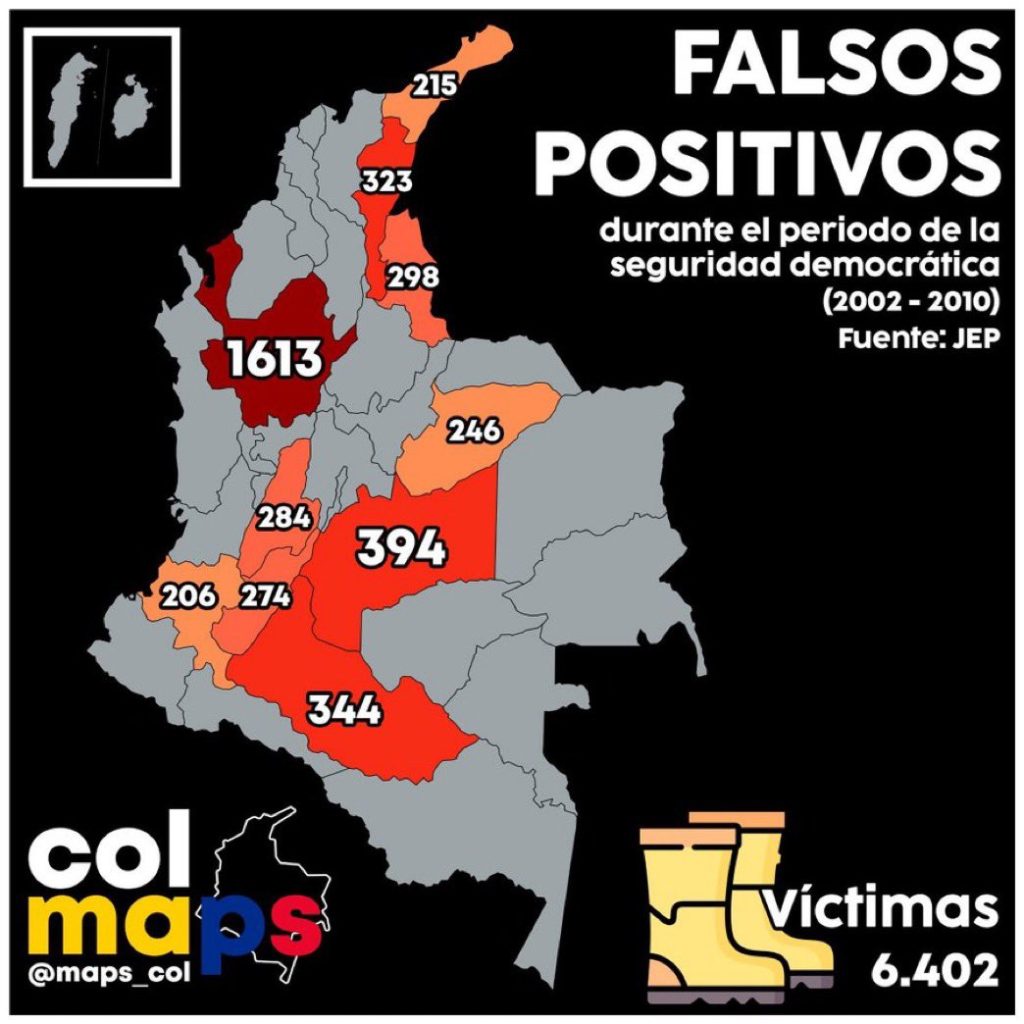

Los datos recopilados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) evidencian que Antioquia acumuló el mayor número de falsos positivos durante el periodo de la política de «Seguridad Democrática» (2002-2010), con un alarmante registro de 1.613 víctimas. Esta cifra es significativamente mayor a la de otros departamentos como Meta, que reportó 394 casos, y Casanare, con 344. La violencia estructural también se refleja en los mapas de masacres a nivel nacional: los puntos más densos se concentran en esta región, donde los actores armados—guerrilla, paramilitares y fuerza pública—han dejado profundas heridas en la población.

El panorama del desplazamiento forzado no es menos desgarrador. De acuerdo con cifras del Registro Único de Víctimas, Antioquia lidera las estadísticas de personas obligadas a abandonar sus hogares debido a la violencia. Esta realidad ilustra cómo el conflicto armado afectó no solo la integridad física, sino también la estabilidad social y económica del territorio.

El dolor de las cifras

Entre 2002 y 2008, se registraron al menos 6.402 ejecuciones extrajudiciales, de las cuales una significativa proporción ocurrió en Antioquia. Este fenómeno, tristemente conocido como «falsos positivos», implicó la ejecución de civiles inocentes, presentados posteriormente como guerrilleros abatidos en combate.

Además, la Comisión de la Verdad revela que más del 26% de las violaciones de derechos humanos en el conflicto están relacionadas con el desplazamiento forzado, afectando particularmente a comunidades campesinas, étnicas y trabajadoras. En total, Antioquia concentró un porcentaje significativo de los 8.208 casos de ejecuciones extrajudiciales registrados entre 1978 y 2016, según informes de organismos como el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

Un territorio atrapado entre actores armados

El departamento fue escenario de una pugna territorial entre guerrillas, grupos paramilitares y narcotraficantes. Las guerrillas, como las FARC y el ELN, usaron el territorio para extender su influencia, implementando tácticas como el proselitismo armado y el secuestro para financiar su lucha. Por otro lado, el auge del paramilitarismo en los años noventa y su alianza con sectores económicos y políticos profundizó la violencia sistemática contra la población civil. Las masacres de Remedios y Segovia, ordenadas por actores políticos como César Pérez, son ejemplos de esta espiral de represión y terror que buscaba acallar movimientos sociales y demandas de las comunidades marginadas.

La disputa por la tierra y la conexión con el narcotráfico

El control de las tierras ha sido uno de los motores principales de la violencia en Antioquia. A través de la represión militar, la destrucción de cultivos y la apropiación de territorios, las élites locales buscaron mantener su dominio económico y político. Al mismo tiempo, el narcotráfico se consolidó como un factor determinante, aprovechando estas dinámicas para establecer rutas y operaciones en zonas rurales estratégicas, especialmente en Urabá.

La relación entre cifras y discursos políticos

El contexto histórico de Antioquia se ha convertido en un tema de debate político. En el mismo mensaje, Bolívar cuestionó las narrativas que vinculan al presidente Gustavo Petro con una supuesta animadversión hacia el departamento: «Y dicen que el que odia a Antioquía es Petro. RT Revisen la historia, sabrán quien es el que más la ha odiado». Estas declaraciones contrastan con las acciones de gobiernos pasados que, bajo políticas de seguridad, incurrieron en abusos que marcaron a generaciones enteras.

Perspectivas hacia la memoria histórica

El caso de Antioquia expone la necesidad de reconstruir la memoria histórica con base en la verdad. Las cifras sobre falsos positivos, masacres y desplazamientos forzados no solo representan estadísticas, sino vidas truncadas, familias fragmentadas y territorios vulnerados. Estas realidades deben servir como un llamado a implementar procesos efectivos de reparación y reconciliación.

En conclusión, el conflicto en Antioquia no puede quedar reducido a números o debates políticos. Se trata de una deuda histórica con miles de víctimas que aún claman justicia. El reconocimiento de los hechos y la promoción de un diálogo abierto son pasos fundamentales hacia la construcción de una paz sostenible en Colombia.

Y.A.