En una remota cueva de los Andes bolivianos, los antropólogos hicieron un sorprendente descubrimiento en 2008: una pequeña bolsa de cuero perteneciente a un chamán de la civilización Tiwanaku, un imperio precolombino que floreció hace más de 1,000 años. Dentro de la bolsa, se halló una variedad de parafernalia relacionada con el uso de sustancias psicoactivas, incluyendo un tubo para inhalar, espátulas para triturar semillas y restos de compuestos que abarcan desde cocaína hasta psilocina, el alucinógeno activo en los hongos mágicos.

Este hallazgo no solo brinda una visión fascinante sobre las prácticas de las civilizaciones antiguas, sino que también despierta un creciente interés en la investigación médica moderna sobre los efectos de los psicodélicos. Compuestos como el MDMA, el LSD y la psilocibina están siendo reevaluados como posibles tratamientos para trastornos mentales, ofreciendo nuevas esperanzas en un contexto de crisis de salud mental.

Un Enfoque Colectivo y Espiritual

Yuria Celidwen, académica de la Universidad de California-Berkeley, señala que el término «psicodélico» es principalmente una construcción occidental. Para muchas comunidades indígenas, estas sustancias han sido parte integral de la vida cotidiana, utilizadas no solo en rituales, sino también como herramientas para la conexión comunitaria y la curación espiritual.

Los registros históricos respaldan el uso de drogas psicoactivas para fines curativos, aunque este aspecto era solo una parte de su utilización. Estas sustancias servían para fortalecer vínculos comunitarios, explorar la conciencia, facilitar la creatividad y mantener el equilibrio espiritual.

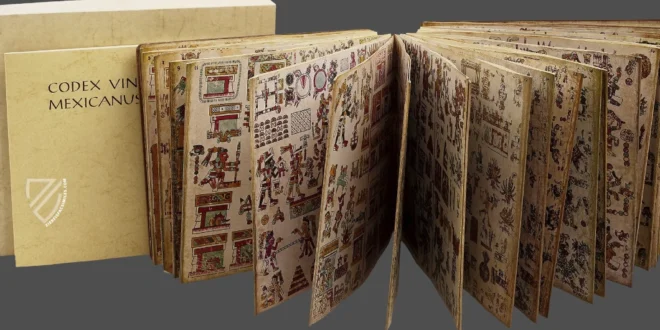

Raíces Históricas Profundas

El uso de psicodélicos puede remontarse a épocas prehistóricas. Investigaciones sugieren que el hongo psicoactivo Amanita muscaria fue utilizado en América hace unos 16,500 años, mientras que otros hallazgos indican que los hongos sagrados han estado presentes en la cultura mesoamericana durante milenios. La combinación de rituales, música y otras prácticas ha hecho que estas sustancias sean parte de un sistema de creencias que valora la conexión con el mundo natural y espiritual.

Albert García-Romeu, profesor de la Universidad Johns Hopkins, destaca que los rituales aztecas involucraban hongos que inducían visiones, y que eran parte de una experiencia comunitaria enriquecedora.

La Dicotomía Cultural

El interés por los psicodélicos en el mundo occidental se centra a menudo en el individuo y su salud mental. Sin embargo, Celidwen y otros investigadores indígenas enfatizan que el uso de estas sustancias en sus culturas se ha enfocado en el bienestar colectivo. Este énfasis en la comunidad y la interacción con el mundo natural ofrece una perspectiva que contrasta con la visión más individualista de Occidente.

González Romero añade que la música, a menudo en forma de tambores, ha jugado un papel crucial en los rituales, ayudando a las personas a alcanzar estados de trance que fomentan la expresión creativa.

Desafíos y Críticas

A medida que la investigación sobre psicodélicos avanza, surge una preocupación sobre la apropiación cultural. Muchas comunidades indígenas ven el auge de la industria psicodélica como un fenómeno que ignora su larga historia de uso y valor de estas sustancias. Mientras que un retiro psicodélico en Occidente puede costar miles de dólares, muchos practicantes indígenas ganan una fracción de eso por servicios similares.

Jules Evans, investigador de la Universidad Queen Mary de Londres, resalta que las experiencias psicodélicas pueden ser desconcertantes para quienes no tienen una preparación cultural adecuada, lo que puede llevar a efectos adversos.

Un Camino Hacia el Futuro

La conversación sobre el uso de psicodélicos está evolucionando, pero Celidwen insiste en que para entender verdaderamente su poder, es esencial reconocer su papel en el tejido social y espiritual de las comunidades indígenas. “No es solo la molécula, sino las relaciones que se crean a su alrededor lo que trae la curación”, afirma.

A medida que el interés por los psicodélicos crece, también lo hace la necesidad de un enfoque más respetuoso y consciente que reconozca las raíces culturales y el valor de estas prácticas en la vida de las comunidades que las han utilizado durante milenios.