Por Walter Pimienta J.

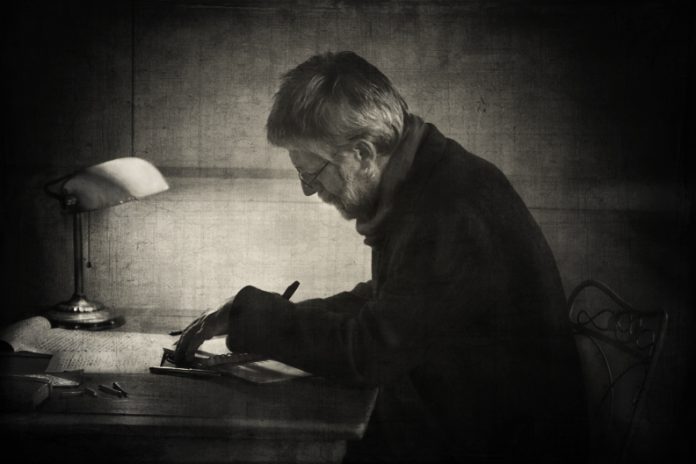

En el pleno ejercicio y disfrute de su obligado retiro, en pijama, pantuflas y apoyado en su bastón con mango de plata, el mago Richardine, “El hombre que le robó el poder al diablo”, gloria que fuera de ciencias ocultas, de los encantos y hechizos, concurre ahora, todos los días de sus últimos días, a aburrirse feliz en su cuarto de viejas artimañas donde, para distraerse, todavía practica trucos que se le están olvidando o que le siguen saliendo mal cuando antes no. Hace 39 años presentó su última función en el “Teatro Iberia” de Maríangola (Cesar), donde se dio cuenta que empezaba a perder la sincronía de sus actos de prestidigitación e ilusionismo acostumbrados en condiciones de tiempo y habilidad, pues un mariangoleño astuto que esa vez, en la sala, se chupaba limón para cortarle el encanto de su ocultismo, le descubrió la trampa del último conejo que sacó de su cubilete anunciándolo como conejo de Angora cuando el que el público vio que lo mostraba alzándolo en sus manos no era un conejo sino una coneja de monte con algún pringue de mini lop; por lo cual, en la segunda función no convocó al público esperado y en una presentación para niños, entrando dos con una misma boleta, aquello fue todo un fracaso ya que al querer convertir el agua en vino moscato, se le partió la varita mágica y se le extraviaron los polvos de la madre Celestina, útiles en este caso para, con palabras de contingencia y hablando paja, poder sugestionar las almas infantiles.

Y así también, Richardine, concertando cafés sin azúcar, en el desconcierto de sus facultades, busca la armonía de recordar la memoria perdida de como hacía para introducirse por su garganta, hasta la empuñadura, una filosa espada toledana sin causarse daño y, asimismo, todavía, celebra el acontecimiento magno de su oficio, ese en que interrumpiendo el paso del tiempo, paró su envejecimiento quedándose sexagenario para siempre en la realidad de sus patas de gallo, su pelo cano, sus lentes anti anti astigmatismo, la falta de un diente, su afeitada apurada y su cachuzo ojo derecho, producto de una leve isquemia sufrida y la aparición de una paloma mensajera que de vez en cuando saca de la gorra española a cuadros que ahora usa. Aunque, en ocasiones, de noche, no puede dormir con el malestar de conciencia de no saber si alguna vez le falló el ardid de haber decapitado con un serrucho a Diocelina, su propia mujer, en el acto de alucinación más grande que anunciara a los asistentes al “Teatro Montecristo” del municipio de Juan de Acosta un mes fresco de diciembre.

Richardinie mira con desolación y nostalgia su naipe de barajas españolas. Era un maestro en su manejo; pero el ramo de isquemia que le dio, le volvió rígido su brazo derecho y en el intento de barajarlas, estas se le caen al piso y, la madre, no les miento, llora…

Por hora y media, Richardine, hace esto cada día, en tanto Diocelina, consternada y temerosa de que la haya dado un infarto, lo va a buscar y encontrándolo vivo, antes de que se vuelva invisible, afligida y abatida, con fuerza se abraza a él en medio del miedo y el desconcierto de que sea ese su arriesgado pero a la vez exitoso último acto de magia.

Richardine es mago del Instituto Alejandro Tapia y Rivera; pero antes, desde la escuela primaria, desapareciendo lápices, libretas, bolígrafos, reglas, borradores, monedas, billetes, meriendas y tareas, ya lo era y luego perfeccionando luego sus actos estudiando magia por correo a través de la Hempel Echool que lo certificó en dos años como tal y como el más destacado entre 80. Y así, por décadas y décadas, animando fiestas infantiles, tómbolas de iglesia, bazares, cumpleaños y circos itinerantes, fue siempre el mejor.

Pero como nadie puede saberlo todo, ni siquiera un mago, Richardine no se explica que ilusionismo mental o deslumbramiento, practicó contra él Diocelina a quien aún ama bajo el embrujo motivacional del primer beso que debajo del palo de mango que hay en la plaza del pueblo, aquella tarde de agosto le diera. Y después del beso, esto le dijera:

-Sepa que yo soy Ricardine, el mago – y ella le dijera: Y sepa usted que yo soy Diocelina, la mujer del mago.. Y el agregó: tócame la varita mágica para que no me olvides nunca” Y ella se la tocó y le dijo: Desde hoy somos el uno para el otro y otro para el uno”.

Aunque a decir verdad, a Diocelina, pálida y temblando de pavor, le da miedo de Richardine cuando este, detenido para siempre en los sesenta que son como noventa de la vida real, variante de ideas, bipolar, maniático, trastornado y medio loco, con la mirada extraviada, encaminándose hacia ella, trae entre manos el serrucho con el que una vez mágicamente, entre horrorosos gritos del público, de vaina no la decapitó.